Ein gemütlicher Abend mit guten Freunden und Flaschenbier verschiedener Provenienz: Bestimmt dauert es nicht lange, bis jemand entdeckt, dass man durch Anblasen der Flaschen wohlklingende Töne erzeugen kann, deren Höhe je nach Füllstand variiert. Sind die Gäste physikalisch interessiert, stellt sich alsbald die Frage, wie man diese Art der Tonerzeugung beschreiben kann. Darüber haben sich schon viele Physiker den Kopf zerbrochen, unter anderem im 19. Jahrhundert Hermann Helmholtz, der den nach ihm benannten Helmholtz-Resonator ersonnen hat: eine Hohlkugel mit einer spitzen Öffnung. Nun, eine Bierflasche (oder Weinflasche) mag zwar anders aussehen, ist aber im Prinzip das gleiche, nämlich ein schwingungsfähiges System.

Was schwingt bei einem Helmholtz-Resonator?

Physiker:innen abstrahieren ja gerne, zum einen, um sich das Leben leichter zu machen, zum anderen, um den Kern der beobachteten Phänomene herauszuschälen. Dazu unterscheiden wir die Luftsäule im Hals der Flasche von der Luft im Rest der Flasche. Wenn wir nun die Flasche anblasen, drücken wir gewissermaßen die Luftsäule im Hals der Flasche nach unten, komprimieren damit die Luft in der Flasche, und der Druck steigt. Dieser Druckanstieg wiederum bewegt die Luftsäule wieder nach oben, usw. In Worten der Newton’schen Mechanik haben wir es also mit einem schwingungsfähigen System zu tun, das aus einer trägen Masse (Luftsäule) und einer Feder (Luft in der Flasche) als rückstellendes Element besteht.

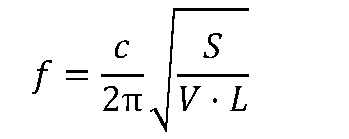

Jetzt muss man nur ein bisschen rechnen und bekommt (relativ) leicht heraus, dass eine derart angeblasene Flasche einen Ton einer ganz bestimmten Frequenz erzeugt, die abhängt von den Dimensionen der Flasche:

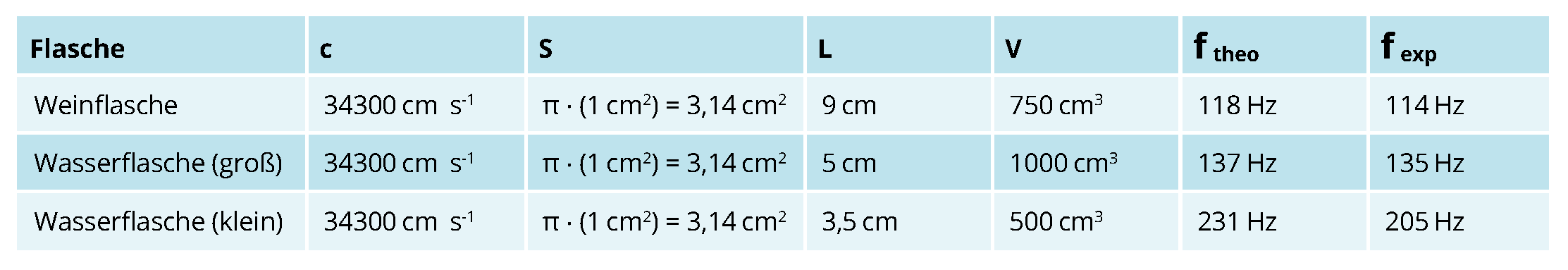

Die Größe c ist hier die Schallgeschwindigkeit in Luft, S die Querschnittsfläche des Flaschenhalses, L die Länge des Flaschenhalses und V das Volumen der Flasche. Wir setzen ein paar typische Werte (inzwischen geleerter Flaschen) ein und erhalten die folgenden theoretisch errechneten Frequenzen ftheo:

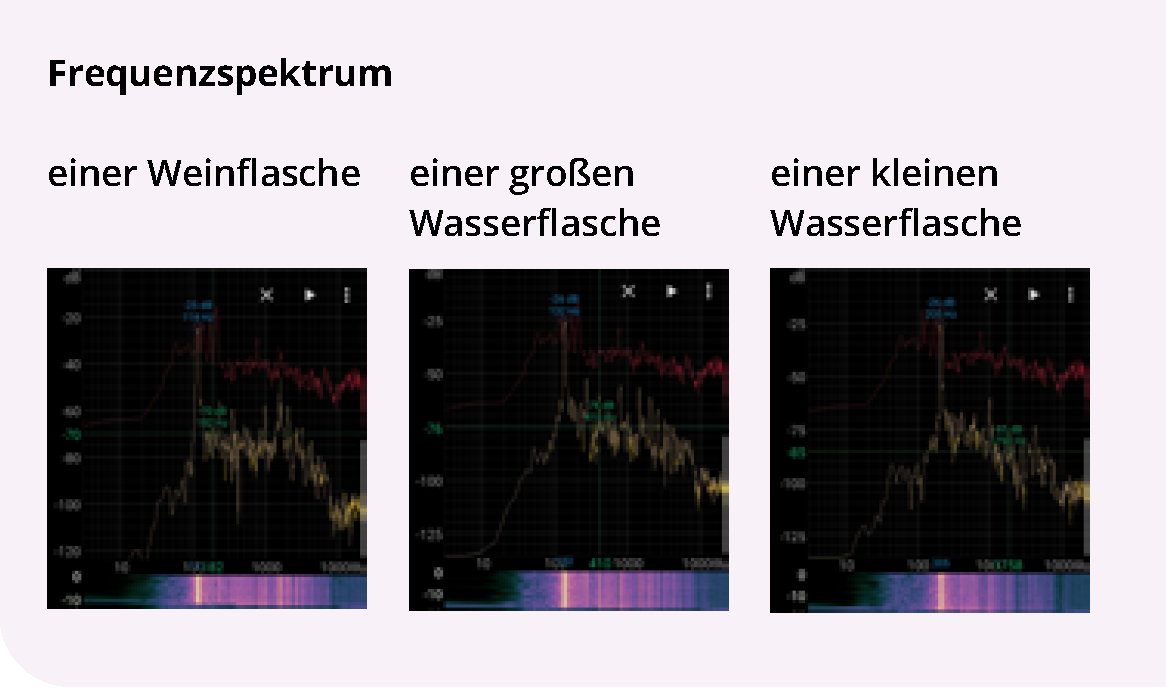

Wie genau sind die Ergebnisse? Da hilft nur der Vergleich mit dem Experiment. Dazu nutzen wir eine Spektralanalyse-App, die es inzwischen kostenlos für jedes Smartphone gibt, zum Beispiel „spectroid“.

Das eigentlich Erstaunliche am Vergleich zwischen Theorie und Experiment ist nicht die Abweichung, sondern die Genauigkeit der Ergebnisse: Mit einem extrem vereinfachten Modell, das viele Aspekte außer Acht lässt, konnten wir die Eigenfrequenzen der verwendeten Flaschen recht genau vorhersagen.

Weitere Ausführungen zum Thema Helmholtz-Resonator gibt es im Buch „Die Physik der Musik und ihrer Instrumente“ von Iván Egry, Wiley-VCH, Weinheim, 9783527414116.

Physik trifft Stadion: Wie Wissenschaft die Weiten jagt

Weinheim, BW – Die Sonne brennt auf die Tartanbahn, die Zuschauenden halten den Atem an. Es ist nicht nur Muskelkraft, die heute zählt – es ist auch Physik. Denn wer in der Leichtathletik am Ende ganz vorn sein will, muss nicht nur trainieren, sondern auch rechnen....

Warum ist der Himmel blau? Experimente mit Streulicht

Wenn wir draußen nach oben schauen, blicken wir durch die Atmosphäre unserer Erde. Die besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff – zwei Gasen, die eigentlich farblos, das heißt durchsichtig sind. Das zeigt sich uns nachts, denn dann sehen wir die Atmosphäre...

Griff nach den Sternen: Die Backpulver-Rakete hebt ab

Die sprichwörtliche “Raketenwissenschaft” ist im Grunde recht simpel. Eine Rakete ist schließlich nichts weiter als eine Röhre mit einer Düse am unteren Ende, durch die ein Treibgas ausströmt und die Rakete so beschleunigt. Mit ein paar haushaltsüblichen Zutaten könnt...