An einem Tag im Jahre 1921 …

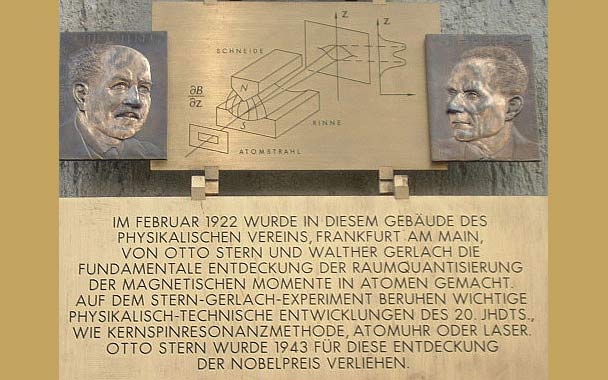

Es war ungewöhnlich warm an diesem regnerischen Dezembermorgen, als sich Walther Gerlach zu Fuß auf den Weg zum Physikalischen Verein in der Robert-Mayer-Straße in Frankfurt machte. Seine Frau Mina war nicht begeistert, dass er so kurz nach Weihnachten seine Familie zu Hause sitzen ließ und arbeiten ging. Aber es war Eile geboten: Sein Kollege und Freund Otto Stern hatte eine Stelle an der Universität Rostock angenommen, die er schon am Dreikönigstag 1922 antreten musste. Und die verbesserte Apparatur war immer noch nicht fertig. Da blieben nur die Weihnachtsferien.

Otto Stern zog an seiner Zigarre und schaute ungeduldig auf seine Taschenuhr, Walther hätte schon längst da sein sollen. Sie hatten doch so viel zu tun! Andererseits war ihm klar, wie wichtig das Weihnachtsfest und die Zeit mit der Familie für seinen Freund waren. Und wenn ihm der Rektor der Universität Frankfurt allein aufgrund seiner Herkunft aus einer jüdischen Familie nicht die planmäßige Professur verweigert hätte, müsste er nicht nach Rostock wechseln und hätte mehr Zeit für die Vorbereitungen des Experiments.

Otto und Walther beschäftigten sich schon über ein Jahr mit der Frage, wie sich das magnetische Moment eines Atoms unter Einfluss eines Magnetfelds verhält. Niels Bohr hatte 1913 postuliert, dass die Bahndrehimpulse der Elektronen in einem Atom nur bestimmte, diskrete Werte annehmen können, und Peter Debye und Arnold Sommerfeld hatten dies in ihren Betrachtungen des Zeeman-Effekts theoretisch vorhergesagt. Möglich wäre es, diese neue Quantenphysik hatte schon allerlei Kuriosa hervorgebracht. Nur wie sollte man das nachweisen?

Die beiden Physiker wussten bereits aus früheren Experimenten, dass Silberatome ein magnetisches Moment haben und sich also dafür eignen, eine eventuelle Richtungsquantelung in einem Magnetfeld zu beobachten. Da der Effekt, falls vorhanden, klein sein würde, brauchten sie einen starken Magneten, den sie dank des Einsatzes von Albert Einstein aus Mitteln der Stiftung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik beschafft hatten. Außerdem erhielten sie Unterstützung von Max Born und Fritz Haber, bei Aufbau und Verbesserung der Apparatur half ihnen der Mechanikermeister Adolf Schmidt.

Der unbekannte Eigendrehimpuls des Elektrons

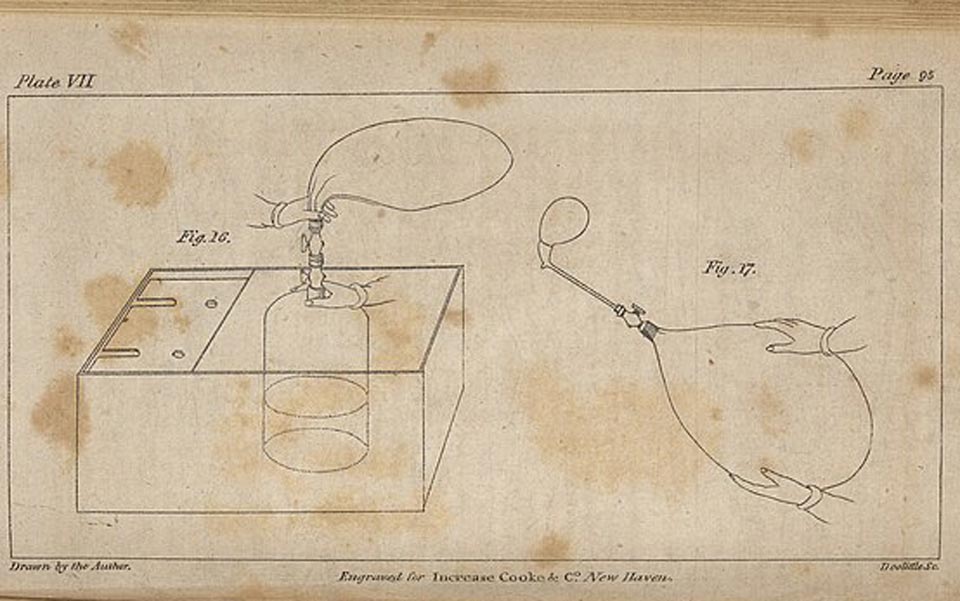

Ein Tag im Dezember reichte nicht aus, um die Apparatur zu optimieren, doch am Ende stand ein experimenteller Aufbau, der mit Hilfe eines Elektroofens zuverlässig einen Strahl aus Silberatomen erzeugte, diesen durch Blenden und durchs Magnetfeld schickte und die abgelenkten Silberatome auf ein Glasplättchen treffen ließ. Otto Stern, der spiritus rector dieses Experiments, hatte bereits seine Professur in Rostock angetreten, als Walther Gerlach in Frankfurt die eigentlichen Versuche durchführte. Mit spektakulärem Ergebnis: Nach Durchgang durch das Magnetfeld hatte sich der Atomstrahl in zwei Teilstrahlen aufgespalten. In der im März 1922 erschienenen wissenschaftlichen Veröffentlichung (Zeitschrift für Physik 9, 349–352 (1922)) heißt es dazu am Ende: „Wir erblicken in diesen Ergebnissen den direkten experimentellen Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld.“

So weit, so gut, aber etwas stimmte nicht: Wenn es, wie nun nachgewiesen, eine Quantelung gab, hätten die beiden Physiker aufgrund des damals bereits weithin akzeptierten Bohrschen Atommodells eine Aufspaltung in drei Teilstrahlen erwartet. War das Experiment fehlerhaft? Nein, aber dessen Interpretation. Es dauerte drei Jahre, bis die zwei US-amerikanischen Physiker niederländischer Herkunft Samuel Goudsmit und George Uhlenbeck zeigen konnten, dass die Aufspaltung nicht auf dem Bahndrehimpuls der Silberatome beruht (der Null ist), sondern auf einer bis dahin unbekannten und klassisch nicht erklärbaren Größe, dem Eigendrehimpuls des Elektrons, dem sogenannten Spin, der ½ beträgt.

Mehr Details zum Stern-Gerlach-Versuch im Speziellen und zu Eigenschaften von Atomen finden Sie zum Beispiel in Kapitel 40 von Halliday Physik, 3. Auflage, 9783527413560, Wiley-VCH, Weinheim, 2017.

Interesse an mehr?

Mit Mut, Fähigkeit und Willenskraft zum Chemie-Nobelpreis: Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994)

Als Dorothy Crowfoot Hodgkin 1964 den Nobelpreis für Chemie erhielt, war sie nach Marie Curie und deren Tochter Irène Joliot-Curie erst die dritte Frau, der diese Ehre zuteilwurde. Gewürdigt wurde sie „für ihre röntgentechnischen Strukturbestimmungen wichtiger...

Lise Meitner (1878–1968) und die Bedeutung der Radioaktivität für kosmische Prozesse

Geboren als Elise Meitner 1878 in Wien, galt Lise Meitner bereits in ihrer Schulzeit als eine Art Physiknerd. 1901 schrieb sie sich an der Universität Wien ein und verfolgte u. a. die Vorlesungen von Ludwig Boltzmann, der sie für die Theoretische Physik begeisterte....

Dennis Gábor und die Erfindung der Holografie

Dennis Gábor ist der Erfinder der Holografie. Dafür erhielt er 1971 den Nobelpreis für Physik. Am 5. Juni 2025 feiert die Wissenschaftswelt seinen 125. Geburtstag.

Jane Marcet und ihr früher Bestseller der Chemie

Die Verdienste von Jane Haldimand Marcet (1769–1858) sind vor allem die einer erfolgreichen Vermittlerin. Fast ein Jahrhundert lang waren ihre „Conversations on Chemistry“ („Unterhaltungen über die Chemie“) vor allem in Amerika das Buch, zu dem griff, wer eine...