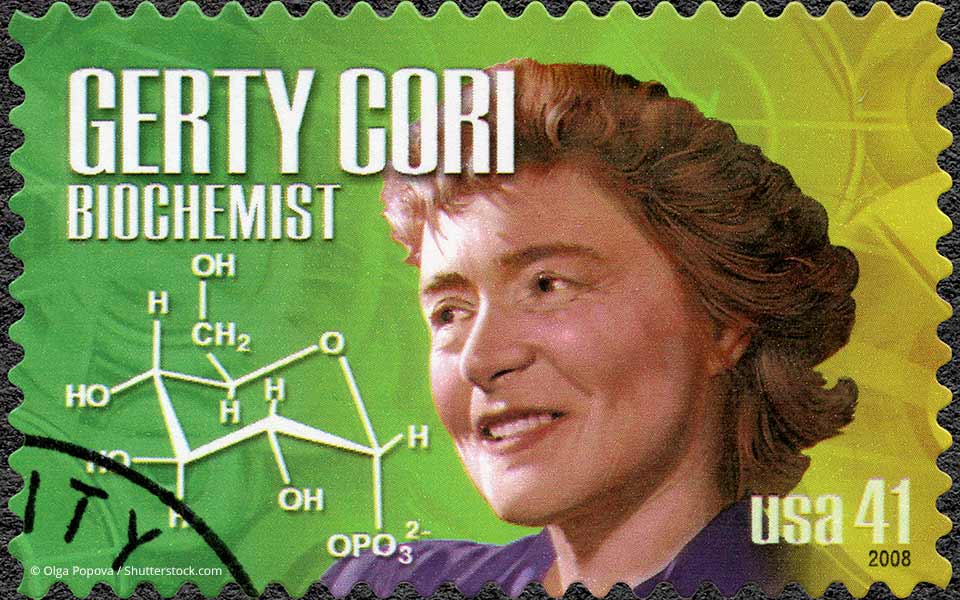

Gerty Cori war die erste Frau überhaupt, die den „Nobelpreis für Physiologie oder Medizin“ erhielt. Er wurde ihr und ihrem Mann Carl Ferdinand Cori 1947 sowie dem Argentinier Alberto Bernardo Houssay gemeinsam verliehen. Dabei wurden die Coris für ihre Entdeckung des Verlaufs des katalytischen Glykogenstoffwechsels geehrt.

Geboren wurde Gerty Cori 1896 in Prag als Gertrude Theresa Radnitz, sie entstammt einer jüdischen Familie. Wie ihr Zeitgenosse Franz Kafka studierte sie an der Prager „Deutschen Universität“, wo sie auch ihren Ehemann Carl Ferdinand Cori kennenlernte. Mit ihm übersiedelte sie 1920 nach Wien. Dort arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin in der Pädiatrie, wollte aber – wie auch ihr Mann – ihr Talent letztlich doch lieber grundsätzlichen wissenschaftlichen Fragen widmen.

Eine besondere Ehe

Wie viele brillante Wissenschaftler ihrer Zeit verließen die Coris das politisch instabile Europa in Richtung USA – und zwar bereits 1922. Nach Carl bekam schließlich auch Gerty eine Anstellung am „Institute for the Study of Malignant Diseases“ (heute: „Roswell Park Comprehensive Cancer Center“) in Buffalo, New York. Beruflich konnte Carl schnell Fuß fassen, Gerty hingegen bekam lange Zeit nur eher mäßig dotierte Jobs. Umso wichtiger war, dass Gerty und Carl ein Leben lang wissenschaftlich auf Augenhöhe agierten, letztlich gemeinsam forschten, auch wenn zunächst nur Carl Karriere machte. Bekannte sagten über die Eheleute, dass sie einander so perfekt ergänzten, als ob sie gemeinsam nur ein einziges Gehirn benutzten; und zwar eines, das sich vor allem durch Präzision auszeichnete.

Ein glückliches Leben für die Wissenschaft – trotz allem

Die Coris untersuchten u. a. den Kohlenhydrat-Metabolismus, hier vor allem die Verarbeitung von Glukose im menschlichen Körper. Als Carl 1931 an die Washington University in St. Louis wechselte, wurde Gerty dort seine Forschungsassistentin. In ihrer Forschung isolierten die Coris aus den Muskeln eines Frosches Glukose-I-Phosphat (heute auch als „Cori-Ester“ bekannt), ein bis dahin unbekanntes Zwischenprodukt beim Aufbau von Glukose. Anschließend konzentrierten sie sich auf die Enzymologie. Sie entdeckten die Glykogenphosphorylase und schließlich einen Stoffwechselkreislauf, der in der Wissenschaftswelt schnell zum „Cori-Zyklus“ wurde. Dass ihre Forschungen 1947 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, erscheint angesichts ihrer Produktivität fast zwangsläufig; zumal ihre Arbeit enormen Einfluss auf die Erforschung und Behandlung von Diabetes und anderen Stoffwechselkrankheiten hatte.

Ehrungen und ein Asteroid namens „Cori“

Einige Wochen vor ihrer Reise zur Verleihung des Nobelpreises erfuhr Gerty, dass sie an einer tödlichen Form der Anämie litt, die heute als „Myelofibrose“ bekannt ist. Für den Rest ihres Lebens war sie auf Bluttransfusionen angewiesen. Dennoch forschte sie bis zu ihrem Tod am 26. Oktober 1957 immer weiter. Ihr und ihrem Mann wurden nach dem Nobelpreis viele weitere Ehrungen zuteil; sogar ein Mondkrater, ein Venuskrater und ein Asteroid tragen heute den Namen „Cori“.

„Die Liebe zu meiner Arbeit und die Hingabe an sie sind für mich die Grundlage des Glücks“, sagte sie einst in einem ihrer Interviews. Dafür, dass sie trotz aller Widrigkeiten ihren Weg gegangen ist, dürfen wir dankbar sein.

Mehr über Gerty Theresa Cori und andere „Science heroines“ erfährt ihr in unserem Buch European Women in Chemistry, das 54 naturwissenschaftlich forschende Frauen porträtiert.

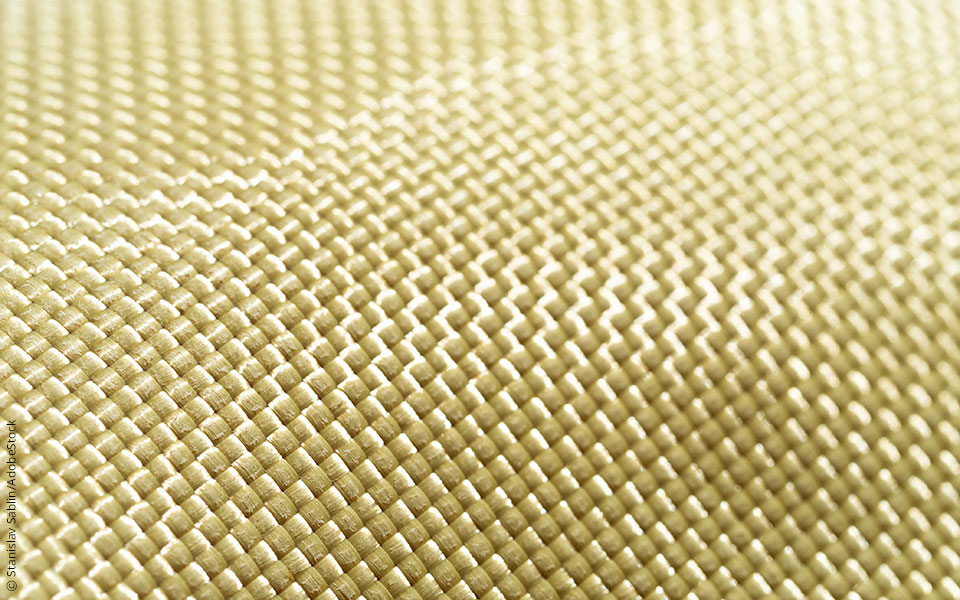

Was ist Kevlar?

Kevlar ist eine extrem widerstandsfähige, hitzebeständige Kunstfaser. Sie wird unter anderem in kugelsicheren Westen, schnittfester Kleidung, Verbundwerkstoffen für Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Wer erfand Kevlar? Stephanie Kwolek...

Wer entdeckte den Erreger der Beulenpest?

Alexandre Yersin entdeckte den Erreger der Beulenpest, und zwar 1894 in Hongkong. Er kam dabei dem japanischen Wissenschaftler Shibasaburō Kitasato zuvor, der dort zur gleichen Zeit forschte. Der Erreger trägt heute den Namen seines Entdeckers, er heißt Yersinia...

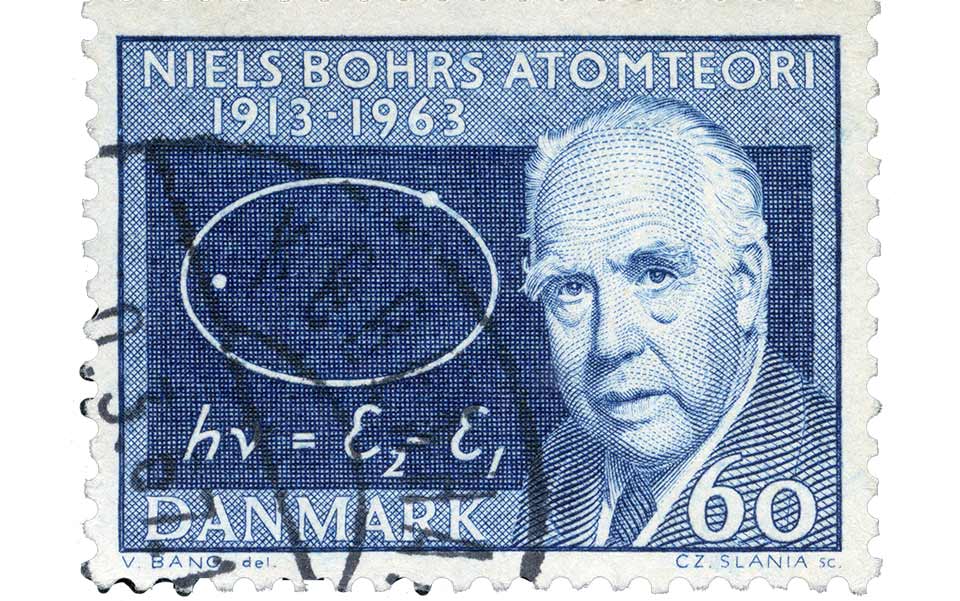

Niels Bohr: der 140. Geburtstag eines „science hero“

Er hat die der Quantenphysik den Weg bereitet und damit zentrale Erkenntnisse und Technologien des 21. Jahrhunderts mit ermöglicht. Er hat das nach ihm benannte Atommodell entwickelt und dafür 1922 den Nobelpreis für Physik erhalten. Niels Bohr war ein „science hero“...

Anne L’Huillier – die „schnellste“ Physikerin der Welt?

Frauen, die zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen, mussten und müssen oft viel härter um die Anerkennung ihrer Leistungen kämpfen als ihre männlichen Kollegen. In unseren Porträts der Science heroines haben wir einige von ihnen vorgestellt. Und etwa die...